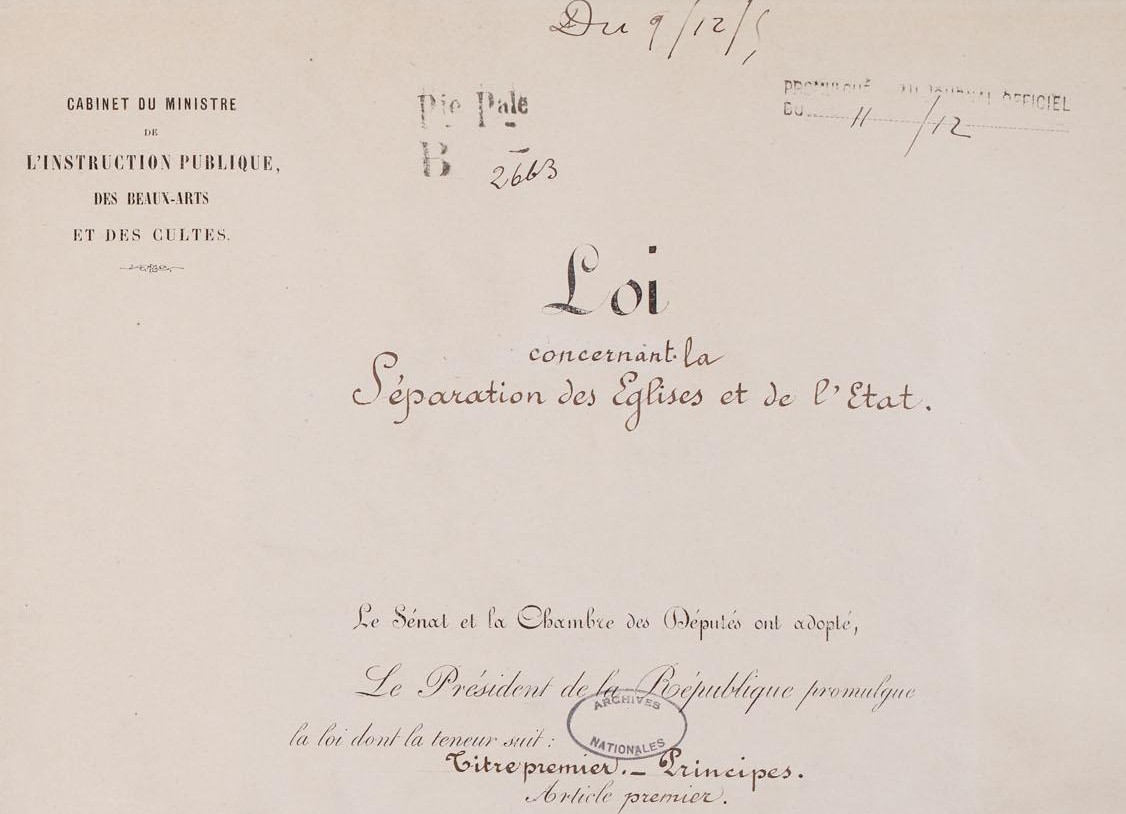

Le 9 décembre 2025 marque un anniversaire historique : 120 ans jour pour jour depuis la promulgation de la loi de 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État.

Ce texte fondateur adopté dans un contexte de tensions profondes, a profondément transformé le paysage religieux français et de fait, redéfini les relations entre catholicisme et laïcité.

Un contexte historique de rupture

Votée après des débats passionnés sous la IIIe République, la loi du 5 décembre 1905 met un terme au régime concordataire établi par Napoléon Bonaparte en 1801.

Aristide Briand, son rapporteur principal, cherchant un point d’équilibre entre une gauche radicale anticléricale et une droite catholique qui y voyait une persécution, la qualifiait de “loi de liberté”.

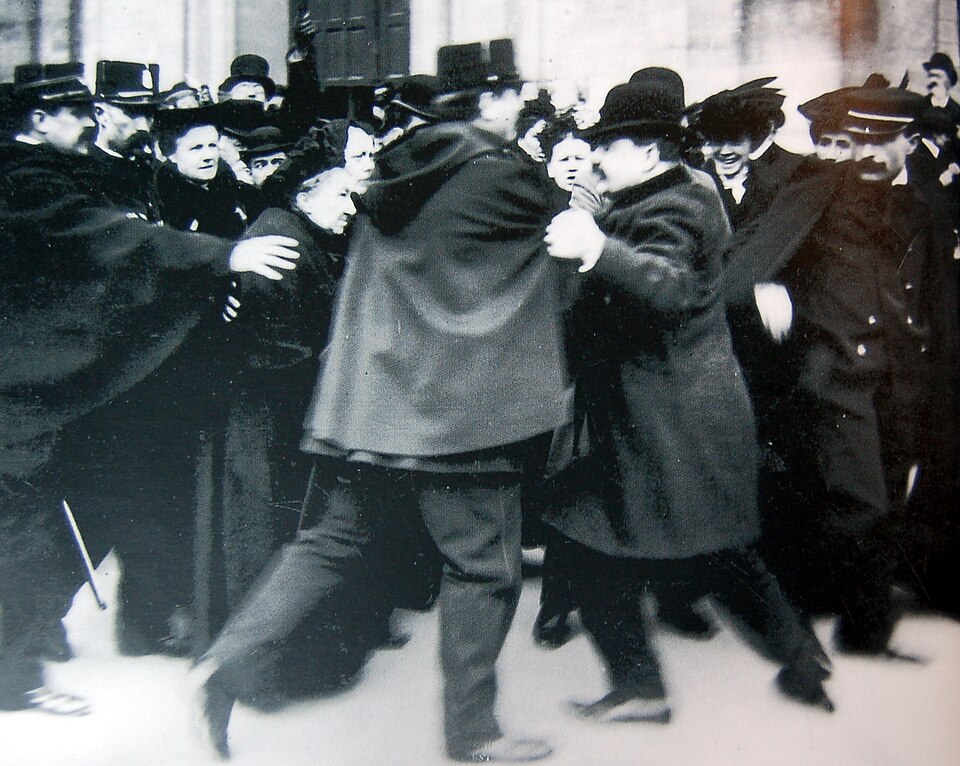

Pour l’Église catholique, cette séparation représentait une épreuve majeure. La rupture unilatérale du Concordat, la fin du financement public du clergé et les inventaires parfois violents des biens ecclésiastiques ont créé un traumatisme profond.

De la confrontation à l’apaisement progressif

Les premières années furent particulièrement houleuses.

Le pape Pie X condamna fermement cette loi, refusant même la création d’associations cultuelles.

Les relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège furent rompues en 1904 pour n’être rétablies qu’en 1921.

Peu de temps après, les accords de 1923-1924 entre le gouvernement français et le Vatican, instaurèrent une application plus souple de la loi.

Parallèlement, pour les catholiques, le temps a progressivement transformé la perception de cette séparation. Ainsi, la laïcité n’impliquait pas la disparition du religieux de l’espace public, mais garantissait la liberté de conscience et le libre exercice des cultes.

D’autre part, libérée du contrôle étatique lors de la nomination des évêques et de l’organisation des paroisses, l’Église a retrouvé une autonomie qu’elle n’avait pas connue depuis des siècles.

Une laïcité toujours en débat

Aujourd’hui, en 2025, les principes de la loi de 1905 demeurent au cœur des discussions sur la place du religieux dans la société française.

La séparation de l’Église (ou plutôt des Eglises) et de l’État repose sur trois piliers : la liberté de conscience, la neutralité de l’État et le libre exercice des cultes.

Pour les catholiques français, cette loi qui semblait inacceptable en 1905 est devenue un cadre protecteur.

Comme l’affirmaient les évêques de France lors du centenaire en 2005, il ne semble “pas sage de toucher à cet équilibre par lequel a été rendu possible l’apaisement“.

La laïcité à la française, comprise non comme un rejet du religieux mais comme une séparation respectueuse des sphères, permet aujourd’hui un dialogue constructif entre l’État et les confessions religieuses.

Quel héritage pour demain ?

Cent vingt ans après sa promulgation, la loi de 1905 reste d’une actualité toujours aussi vive. Dans une France où le paysage religieux s’est diversifié, où le catholicisme doit composer avec d’autres confessions et avec la montée de la sécularisation, les principes fondateurs de séparation et de liberté constituent toujours un socle commun. « Sur le terrain qui leur est propre, la communauté politique et l’Eglise sont indépendantes l’une de l’autre et autonomes. Mais toutes deux, quoique à des titres divers, sont au service de la vocation personnelle et sociale des mêmes hommes. Elles exerceront d’autant plus efficacement ce service pour le bien de tous qu’elles rechercheront davantage entre elles une saine coopération » (Gaudium et spes n° 76 § 3).

L’anniversaire du 9 décembre 2025 invite à une réflexion apaisée sur ce patrimoine législatif unique. Pour les catholiques, c’est l’occasion de mesurer le chemin parcouru depuis les affrontements du début du XXe siècle vers un dialogue fécond entre foi et République au service du bien commun et du vivre ensemble.

Commentaires récents