En compétition officielle au Festival de Cannes 2024, le cinéaste français Christophe Honoré fait renaître Marcello Mastroianni à travers Chiara, sa fille, en pleine crise existentielle.

Ce film choral sur la célébrité, la filiation, le deuil, l’héritage et la disparition est en même temps un fabuleux hommage à Marcello Mastroianni, décédé en 1996, qui aurait 100 ans cette année. C’est également un hymne au 7eme art.

Marcello Mio de Christophe Honoré. France, 2h Avec Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve,Melvil Poupaud, Fabrice Luchini, , Benjamin Biolay, Nicole Garcia. Sortie en salle le 22 mai 2024

Etre » fille de » n’est pas facile. Etre fille de deux légendes, Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni, l’est encore moins.

Ce film est l’histoire de leur fille qui s’appelle Chiara. Elle est actrice et le temps d’un été, perturbée dans sa propre vie, elle se raconte qu’elle devrait plutôt vivre la vie de son père. Dans sa pièce Le Ciel de Nantes, Christophe Honoré convoquait les fantômes de sa famille dans un récit qui exorcisait les traumas et les non-dits. Avec Marcello Mio, il offre le même dispositif à Chiara Mastroianni, avec laquelle il a déjà tourné 7 films. Hantée par le fantôme et la figure écrasante de son père, elle décide de s’effacer et de le laisser prendre toute la place. Chiara devient le divin Marcello sans savoir où elle va, comme si elle traversait le miroir, quittait les rails de la réalité, de la rationalité.

Le film nous dévoile l’amusant spectacle des réactions de l’entourage à cette échappée insensée. Face à cette surprenante transition, ses proches vont chacun réagir de manière différente. Croyant à une lubie passagère, sa mère, Catherine Deneuve, et son ancien compagnon, Benjamin Biolay, l’entourent de tendresse et de bienveillance. « Elle a besoin de son père », explique sa mère. « Ton père te manque », tente d’interpréter Benjamin Biolay. La perplexité bienveillante de Catherine Deneuve, Le flegme interrogatif de Benjamin Biolay, la colère de Melvil Poupaud, et la complicité inattendue et joyeuse de Fabrice Luchini qui s’engouffre avec joie dans ce nouvel horizon, qui va enfin pouvoir devenir l’ami de Marcello Mastroianni: tous ses proches trouvent cela étrange, mais finalement rentrent dans son délire. Christophe Honoré met en scène chacun dans son propre rôle, dans une histoire qui les concerne. Film de famille, tourné en famille, Marcello moi repose sur un esprit d’entre- soi et emprunte à l’histoire familiale Deneuve-Mastroianni.

Dès les premières images, on sait que Marcello Mio ne sera pas un biopic, mais un hommage déférent au grand acteur disparu que le cinéaste a découvert, étudiant, dans les œuvres de Fellini et une évocation « fantasmée » de l’acteur et de l’homme qu’il était. La grande force et la singularité du scénario de Christophe Honoré vient du fait que ce dernier l’a écrit d’un point de vue romanesque. Le cinéaste a recueilli des souvenirs concrets de Chiara Mastroianni et il les a retranscrits, puis reconstruits avec son imaginaire. En « fictionnant » ainsi la réalité, il a permis à Chiara de réaliser un de ses rêves : « jouer » à être son père. À travers ce portrait solaire d’une femme et d’une actrice en quête d’elle-même, Christophe Honoré traverse tout un pan de l’histoire de cinéma et revisite sa propre filmographie, notamment dans la partie parisienne et nocturne.

Le film s’ouvre sur une reproduction ridicule de la fameuse scène de la fontaine de Trevi (de La Dolce Vita film de Federico Fellini avec Marcello Mastroiani), avec une Chiara Mastroianni trempée et affublée d’une perruque blonde pour caricaturer Anita Ekberg. Rentrant chez elle et, dans le miroir, Chiara voit son visage se confondre avec celui de son père. Troublée, au point de perdre connaissance, elle en revêt l’iconique apparence et se présente à tous sous cette nouvelle identité. Privilégiant l’italien au français, elle décide de « se couler » dans les habits et la peau de son illustre père. Cheveux courts, lunettes d’homme, chapeau, moustache, Chiara va se glisser avec délice dans le costume de Marcello et la ressemblance est frappante

À la fin des essais, la réalisatrice lui lance «Dans cette scène, j’aimerais que tu sois un peu moins Catherine et un peu plus Marcello… » Et Fabrice Luchini dit à Chiara Mastroianni après une scène où l’actrice se voit violemment ramenée à son statut de « fille de » : « tout ce qui est bon en nous viendrait de l’héritage ». Le mot revient plusieurs fois au cœur de ce film.

Drôle d’abord, le récit devient vite plus intime, c’est une comédie nostalgique et poétique. Car en convoquant ce fantôme, Chiara réveille le passé, l’interroge et chaque personnage est alors confronté à sa propre mélancolie.

Comment continuer de vivre avec la mort d’un proche ? Comment redonner vie aux personnes disparues ? Comment ne pas oublier les visages des disparus qui nous étaient chers ? Comment faire le deuil ? Autant de questions existentielles que le cinéaste Christophe Honoré explore dans son œuvre depuis plus de vingt ans. Christophe Honoré n’a de cesse de convoquer les fantômes du passé. Mais avec ce film, ces questions vont à nouveau se poser avec une dimension cinématographique. Comment faire ressurgir le souvenir d’un être qui hante notre vie autant que la pellicule?

Les costumes de Chiara-Marcello changent également au fil des scènes pour reprendre plusieurs tenues emblématiques de son père, choisies avec soin pour faire écho à la situation, ainsi lors d’une émission télévisée en Italie, Chiara est vêtue comme son père dans Ginger et Fred, de la même manière, elle porte le costume blanc de Huit et Demi sur la plage en fin de film, lorsque la réalité rattrape la fiction et que les personnes dans les personnages se mettent à déborder du cadre, pour un final en fanfare.

Le cinéaste signe un hymne au septième art, dans ce qu’il peut avoir de poétique et vertigineux dans sa manière de gommer les frontières entre fiction et réalité. Traversé d’hommages au cinéma italien, Fellini en tête, le film est multi-référencé. Au-delà de l’hommage qu’il rend à l’interprète de La Dolce vita, d’Une journée particulière et autres chefs-d’œuvre, c’est le monde du cinéma et l’ensemble de ses acteurs qu’il fête avec une énergie joyeuse. Tout en jouant avec le fantôme de Marcello et de ses personnages, il ne perd jamais le fil de ce qui le meut : une déclaration d’amitié et d’admiration à Chiara Mastroianni. En résulte une troublante réflexion sur le cinéma, l’éternité et le mouvement.

Chiara Marcello Mastroianni est époustouflante, stupéfiante. Sa ressemblance avec son père est troublante. Catherine Deneuve qui joue Deneuve est épatante. Dans leurs propres rôles, Fabrice Luchini, Nicole Garcia, Benjamin Biolay et Melvil Poupaud sont parfaits. Tout au long du film Chiara Mastroianni offre au spectateur une puissante déclaration d’amour à Marcello sous l’œil charmant, espiègle et maternel de Catherine.

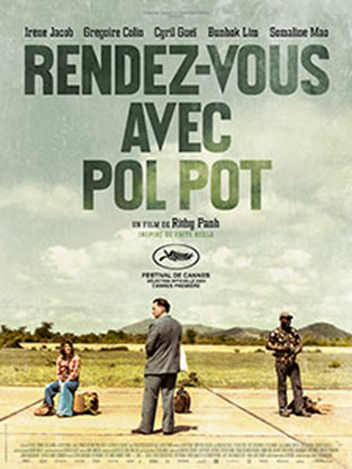

Le cinéaste cambodgien, Rithy Panh, qui avait 10 ans à l’arrivée au pouvoir des Khmers rouges, bâtit son œuvre documentaire pour explorer les mécanismes du mal, comprendre le fonctionnement du régime, donner à voir les traces indélébiles laissées sur les survivants, redonner leur place aux millions de victimes sans nom et sans visage.

Avec ce nouveau film, il ajoute une pierre à son travail de mémoire dans un geste cinématographique d’une grande liberté.

RENDEZ-VOUS AVEC POL POT de Rithy Panh, Cambodge/France, 2024, 1h30. Avec Irène Jacob, Grégoire Colin et Cyril Gueï

Festival de Cannes 2024 – Cannes Premières. Sortie en salle le 5 juin 2024

Né en 1964 à Phnom Penh, Rithy Panh a consacré la plus grande partie de sa carrière aux questions du deuil et du traumatisme en relation avec les crimes commis par les Khmers rouges entre 1975 et 1979. L’université de Yale estime que ce régime a été responsable de la mort de plus de 1,7 million de Cambodgiens, soit plus de 20% de la population du pays, alors que les Khmers rouges tentaient d’imposer une société agraire socialiste.

En mars 2014, l’Image manquante de Rithy Panh a été le premier film cambodgien nominé pour un Oscar. Ce documentaire avait remporté le prix « Un certain regard » à Cannes en 2013.

Si Rithy Panh, depuis 30 ans, aborde si souvent cette période atroce, en prenant le point de vue des victimes, des familles, mais aussi des bourreaux, c’est parce qu’il en fait son devoir. Enfant, il a été victime de la barbarie de ce régime de la « Kampuchéa démocratique »: il y perdit ses parents et des membres de sa famille. Ce n’est donc pas avec le regard d’ un simple documentaliste spécialisé de cette époque que Rithy Panh aborde la question des Khmers rouges. Il est habité par une mission : utiliser le cinéma pour exprimer l’inimaginable, mais surtout pour que ce drame soit parfaitement documenté et ne soit jamais oublié. Si l’œuvre cinématographique de Rithy Panh est saluée dans le monde entier, c’est en raison de sa portée universelle.

Avec Rendez-vous avec Pol Pot, Rithy Panh aborde la période par le biais de la fiction et sous un angle particulier, celui de l’aveuglement d’une partie de l’Occident et des intellectuels de gauche, face au régime khmer rouge. Le film s’inspire du livre de la journaliste américaine Eli-zabeth Becker, Les larmes du Cambodge. Rithy Panh et Elizabeth Becker sont liés par ce petit pays d’Asie du Sud-Est à l’histoire tragique. Le cinéaste franco-cambodgien et la journaliste américaine se sont vus pour la première fois dans les années 2000, lorsqu’elle est venue témoi-gner au procès des trois plus hauts dirigeants khmers rouges devant le tribunal international.

Dans le film, trois Français ont accepté l’invitation du régime et espèrent obtenir un entretien exclusif avec Pol Pot : Lise, une journaliste expérimentée et familière du pays, Paul, un reporter photographe et Alain, un intellectuel sympathisant de l’idéologie révolutionnaire. Alain a connu Pol Pot à la Sorbonne et se prétend son ami. La réalité qu’ils perçoivent sous la propagande et le traitement qu’on leur réserve vont peu à peu faire basculer les certitudes de chacun. Très vite les trois invités découvrent qu’ils sont en résidence surveillée, qu’ils ne peuvent pas pratiquer leur métier de journaliste, et qu’ils n’ont aucune liberté de circulation. Pendant deux semaines, les Khmers rouges accompagnent ces trois protagonistes dans de fausses coopératives, truquent les témoignages afin de présenter leur pays sous son meilleur jour,… Cette visite se déroule en 1978, trois ans après que le Cambodge soit devenu le Kampuchéa.

Alain refuse d’ouvrir les yeux et persiste à faire l’éloge d’une idéologie et d’un gouvernement qu’il juge animés par de nobles idéaux. Dans une scène remarquable, le réalisateur montre un jeu des Khmers rouges pour humilier l’intellectuel français : les yeux bandés, on lui fait toucher un déguisement d’éléphant et on ricane de ce qu’il croit deviner et qui n’a bien sûr rien à voir. Métaphore puissante de l’aveuglement d’une partie de l’intelligentsia française, Alain ne voit pas ce que les Anglo-Saxons appellent « l’éléphant dans la pièce », c’est-à-dire l’évidence : la révolution khmère rouge dissimule un régime génocidaire.

Mais malgré tous les efforts de dissimulation des Khmers, l’horreur et la terreur se révèlent doucement aux personnages. Les trois visiteurs perçoivent ce que cache cette révolution: un pays exsangue, une population affamée, des civils massacrés, un culte de la personnalité poussé à l’extrême, la ville de Phnom Penh vidée de ses habitants, dans un silence de mort, des cadavres dans les marécages, des visages émaciés par la faim…

Rendez-vous avec Pol Pot cherche à révéler la mécanique diabolique du despotisme et à faire comprendre les mécanismes de la « machine à tuer khmère rouge ». Pour cela, le réalisateur manie brillamment la fiction et l’enquête journalistique à travers des témoignages saisissants, mêlant fiction, archives, documents d’actualité. La mise en scène est précise et nous permet de découvrir un discours manipulatoire des autorités et de comportements de plus en plus violents. À l’aide de petites figurines dans des décors miniatures, le cinéaste reproduit ce qui a lieu loin des yeux. Cette mise en scène habile et efficace permet au réalisateur de figurer le drame qui se joue en coulisses et que les autorités s’évertuent à cacher à la vue des visiteurs.

Un principe éthique imprègne le film. Quand on voit des cadavres ou des personnes mourant de faim, Rithy Panh emploie des images réelles, il ne fictionnalise jamais. Et les petites figurines, déjà utilisées dans ses films documentaires, permettent également d’évoquer les massacres de façon symbolique et puissante. Enfin, quand les personnages du film se retrouvent face à Pol Pot, on entend celui-ci parler mais son visage reste dans l’ombre. Encore et toujours, semble nous dire Rithy Panh, le visage du mal reste impénétrable. C’est Rithy Panh, lui-même, qui s’est glissé dans la peau de Pol Pot, ou plutôt dans une silhouette qui représente l’ombre menaçante d’un dictateur omniprésent et invisible.

Irène Jacob, Grégoire Colin et Cyril Gueï incarnent avec beaucoup de retenue et de mesure les trois invités. A travers eux le réalisateur rend aussi hommage au métier de journaliste et décortique le processus d’une idéologie, et les dérives qui en découlent. Il montre l’absurdité d’un système et pointe la vision idéalisée et la posture passive du monde occidental.

Rendez-vous avec Pol Pot dessine un portait glaçant et édifiant de l’endoctrinement (« l’Angkar élimine tous les parasites qui s’opposent ») et de la dérive absolue des idéaux de justice révolutionnaire (« le peuple est au pouvoir et le peuple veut du sang »).

Le 25 décembre 1978, les forces vietnamiennes entraient au Cambodge. Le 7 janvier 1979, Phnom Penh tombait et le régime avec elle.

« Quand vous traversez une tragédie comme un génocide, vous vivez avec ça pour la vie » dit Rithy Panh. Son film magnifique, glaçant et terrifiant est une œuvre importante et saisis-sante.

.Philippe Cabrol, Chrétiens et Cultures

Commentaires récents