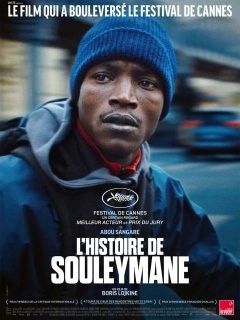

L’Histoire de Souleymane

Nationalité : France

Genre : Drame

Durée : 1h 33min

Date de sortie : 9 novembre 2024

Réalisateur : Boris Lojkine

Acteurs principaux : Abou Sangare, Nina Meurisse, Alpha Oumar Sow

Après Hope en 2014 et Camille en 2019, Boris Lojkine propose une nouvelle fiction sociale, au cœur des rues parisiennes.

Ce film met en scène la vie de Souleymane, un jeune guinéen sans papier, travaillant comme livreur de repas à vélo et se répétant son histoire, deux jours avant son entretien de demande d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

La fiction prend, dans ses premiers mouvements, des allures de documentaire : filmage près du corps, caméra mobile qui montre Souleymane courir, pédaler, monter des escaliers à toute vitesse, courir derrière le bus social pour rentrer au foyer. Dans la course ininterrompue du jeune homme courageux et charismatique, tout entier à sa quête, le film donne à voir l’extrême densité d’une simple journée, du petit matin, où Souleymane compose déjà, comme ses camarades, le numéro lui permettant de réserver une place d’hébergement pour le soir-même. Tous les matins, il répète la même routine pour s’assurer de ne pas être à la rue. Et ce n’est que le début de ses journées menées au pas de course. Les journées de Souleymane sont chronométrées.

Les galères s’enchaînent évidemment avec des restaurateurs qui refusent d’aider Souleymane, des mises en danger sur la route et des clients très froids et mécontents. Cependant, quelques pépites d’humanité se nichent sur son chemin. Souleymane, c’est ce livreur qu’on croise quotidiennement et qu’on ignore. C’est cette personne qui, alors qu’elle mérite toute notre considération, est perpétuellement rejetée.

Dans l’une et l’autre course, il joue sa vie, l’une officieuse, l’autre future, possiblement légale. Avec le jour tant attendu, s’ouvre dans le film une autre temporalité tissée de calme, de silence, de concentration d’ailleurs. Après s’être exercé à rendre son récit crédible, la chargée de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dit à Souleymane : « Vous pouvez encore tout changer et me dire vraiment votre récit. Pas celui faux, que j’ai entendu 50 fois avant vous. Dites-moi Souleymane, votre histoire ! »

La caméra est constamment rivée à Souleymane, nous entraîne ainsi dans un tempo haletant, rappelant le film À plein temps, dans lequel Éric Gravel filmait le désarroi d’une femme de chambre en pleine grève de la SNCF.

L’histoire de Souleymane n’est pas un mélodrame sociopolitique. C’est un témoignage ancré dans le réel de ces candidats aux papiers. L’enjeu du cinéaste est de témoigner de la galère quotidienne pour ces personnes qui déposent des dossiers de reconnaissance d’asile. Pour retranscrire leur quotidien de la manière la plus fidèle possible, le réalisateur et son équipe ont fait un énorme travail de terrain en amont. Ils se sont entretenus avec de nombreux livreurs guinéens et ont assisté à des entretiens de demande d’asile. L’acteur principal, Abou Sangare, a lui aussi quitté la Guinée, lorsqu’il n’avait que 15 ans, et est aujourd’hui toujours en attente d’un titre de séjour

L’histoire de Souleymane est une quête d’identité. Le protagoniste a quitté sa vie, son épouse et sa mère malade pour leur offrir un meilleur avenir. Cette histoire, celle de Souleymane, est celle de milliers de femmes et d’hommes, candidats à l’asile politique en France ou ailleurs dans le monde. Tout est compliqué : se soigner, se loger, se reposer. Le chemin est d’autant plus rude qu’ils se sentent obligés d’inventer des récits politiques pour obtenir la demande d’asile.

Ce film est une œuvre dense, sincère, engagée et magnifique. Boris Lojkine s’arrache de la pure fiction sociale et la transcende par le caractère christique de son personnage, l’humanité qui l’illumine. Cette histoire, c’est celle de nombreux sans-papiers et spécifiquement celle, vraie, de son acteur principal, Abou Sangare, né le 7 mai 2001 à Sinko, dans le sud-est de la Guinée, à qui la France vient de refuser sa régularisation.

A propos de son film, le réalisateur déclare : « C’est un film qui repose sur la tension, qu’on a essayé de faire maximale, c’est-à-dire que c’est un film social, mais que j’ai essayé d’écrire comme un thriller, sur une durée très courte (deux jours, 48 heures), et où le personnage est d’emblée pris dans une urgence, qui est en fait une double urgence… »

« J’aime bien faire des films qui font pleurer les gens. Quand je vais au cinéma comme spectateur, j’aime bien soit rire aux éclats, soit pleurer vraiment : je n’ai pas envie d’être tiède, j’ai envie qu’on ressente des choses. Donc quand la lumière se rallume et que je vois les spectateurs pleurer, je me dis qu’on a réussi. Ce que je demande au spectateur, c’est de passer 1h30 dans les pas… enfin dans la vie de Souleymane, en empathie avec lui et qu’après, il se repose les questions qu’il se pose (sur les questions migratoires et autres) d’une autre manière, peut-être. »

.

Le film L’histoire de Souleymane a été présenté au Festival de Cannes 2024 : il a obtenu le Prix du Jury Un Certain Regard et Prix du meilleur acteur Un Certain Regard pour Abou Sangaré.

Philippe Cabrol, vice-président de Chrétiens et Cultures

All We Imagine as Light

Nationalité : France, Inde, Luxembourg, Pays-Bas

Genre : Drame

Durée : 1h 50min

Date de sortie : 2 octobre 2024

Réalisateur : Payal Kapadia

Acteurs principaux : Kani Kusruti, Divya Prabha, Chhaya Kadam

Cela faisait trente ans qu’aucun film indien n’avait été sélectionné en compétition au Festival de Cannes. Payal Kapadia avec son magnifique film All we imagine as light immortalise sur l’écran des anonymes, des « petits gens » et trois femmes de trois âges différents.

Sans nouvelles de son mari depuis des années, Prabha, infirmière à Mumbai, s’interdit toute vie sentimentale. De son côté, Anu, sa jeune colocataire fréquente en cachette un jeune homme qu’elle n’a pas le droit d’aimer. Lors d’un séjour dans un village côtier, ces deux femmes empêchées dans leurs désirs entrevoient enfin la promesse d’une liberté nouvelle.

Toutes deux infirmières sont dévouées à leur métier et connaissant des relations sereines avec leur entourage. Mais elles partagent un certain désenchantement, lié à leurs frustrations affectives et leur condition de femme n’ayant pas un réel libre arbitre dans une société patriarcale attachée au poids des traditions et de la reli-gion.

Prabha s’est mariée trop jeune et trop vite à un inconnu, qui est parti travailler en Allemagne dès le lendemain des noces. Quant à sa colocataire Anu, elle vit une idylle avec un jeune homme, mais secrètement car il est musulman, ce qui est mal vu dans l’Inde actuelle, gouvernée par l’extrême droite indoue. Anu cherche en vain un endroit dans la ville pour partager un peu d’intimité avec son amoureux. Prabha et Anu soutiennent une amie, Parvaty, plus âgée et veuve, qui est la der-nière locataire d’un immeuble promis à la démolition. Parvaty décide de retour-ner vivre dans son village, sur la côte de Konkan, où elle aura un toit et ne sera plus obligée de de se battre pour garder son appartement. Ce voyage vers ce village côtier va offrir aux trois femmes l’occasion d’une grande respiration et de retrouvailles avec la nature.

Dans les premières minutes d’All We Imagine as Light, des images documentaires renseignent sur la crise économique et sociale qui touche Mumbai (ex Bombay), ville indienne surpeuplée. En voix off, des paroles d’habitants anonymes témoi-gnent de leur expérience de vie citadine et racontent leurs envies de changement et de vie meilleure. Ces paroles accompagnent un magnifique travelling laissant entrevoir des habitants qui s’activent autour de plusieurs étalages d’un marché. Le film nous plonge au cœur de cette ville industrielle et pluvieuse, que la réalisa-trice nous montre essentiellement la nuit. Mumbai est une ville maudite, c’est « la cité des illusions », une ville trépidante, étouffante et bruyante, ville mythique, gigantesque, grouillante. Sa grisaille étouffante représente un obstacle à l’épanouissement de ses habitants. La caméra circule dans les rues. C’est une am-biance nocturne et colorée, soulignée par la beauté de la photographie que nous montre Payal Kapadia. Elle filme la ville de façon remarquable et dépeint la nuit comme un espace de liberté. « On dit de Mumbai qu’elle est la ville de tous les pos-sibles, » indique Prabah au détour d’une des nombreuses voix off qui accompa-gnent les images de l’agitation urbaine. « C’est surtout la ville des illusions ». Cepen-dant à partir de l’utilisation du mot « Light » dans le titre, la réalisatrice met en scène un film à la photo sombre dans lequel il y a nécessité de s’accrocher aux espoirs lumineux, même s’ils peuvent sembler discrets. Dans cette œuvre, la noirceur n’est-elle pas un moyen de mettre en valeur les instants de lumières ?

Deux parties composent le film, la réalisatrice réussit dans la première partie à faire coexister l’étouffement de la ville avec quelques « envols » libérateurs d’espoir et de lumière. L’espoir et la lumière irriguent ce film et se trouvent même dans les espaces les plus exigus. De l’espoir, Prabah et Anu n’en man-quent sans doute pas. Mais c’est aussi de liberté dont elles ont besoin. Elles su-bissent le poids écrasant des traditions et du machisme dans une société dont les forces répressives : parents traditionalistes, le système des castes. Toutes deux rêvent et espèrent une vie plus libre plus juste en Inde pour les femmes. Cette aspiration à la liberté va se concrétiser dans la deuxième partie du récit sous la forme d’un séjour au bord de la mer. Cette seconde partie fait penser la filmo-graphie de réalisateurs/rices, qui ont filmé les tourments humains au sein d’une nature à la fois protectrice et hostile, tel Apichatpong Weerasethakul (Tropical Malady, Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures), Naomi kawase (Voyage à Yoshino, Mogarini No Mori) Pham Thiên An (L’arbre aux papillons), Ryûsuke Hamaguchi (Le mal n’existe pas)

All We Imagine As Light est un film de sororité où les hommes sont peu ou pas présents, un film où la ville puis la campagne viennent illustrer ce qui unit trois femmes : un portrait dans l’Inde d’aujourd’hui, avec leur solitude et leur impossibilité à trouver le bonheur. Ce film d’une grande beauté propose un visage du cinéma indien qu’on voit rarement. Tout est important dans ce film : la psychologie et la gestuelle des personnages, les espaces filmés, les dialogues, les relations entre les trois héroïnes et leurs déplacements dans les espaces et les ambiances, leurs histoires individuelles, les échanges de regard, les expressions des visages …

Pour terminer, signalons que le cinéma indépendant indien est décidément flo-rissant cette année : après Santosh de Sandhya Suri et Girls will be girls de Shuchi Talati et actuellement sur les écrans All We Imagine As Light. Ce sont trois films, trois réalisatrices, trois premiers longs métrages de fiction, trois regards différents qui abordent de trois façons différentes la condition féminine en Inde.

Payal Kapadia signe une œuvre unique d’une belle originalité filmique en redon-nant souffle et vitalité au cinéma indien et en montrant la beauté des existences rêvées et des cœurs indécis. Ce film couronné par le Grand Prix au Festival de Cannes 2024, dévoile ce qu’il faut de persévérance pour garder espoir.

Philippe Cabrol, vice-président de Chrétiens et Cultures

Commentaires récents