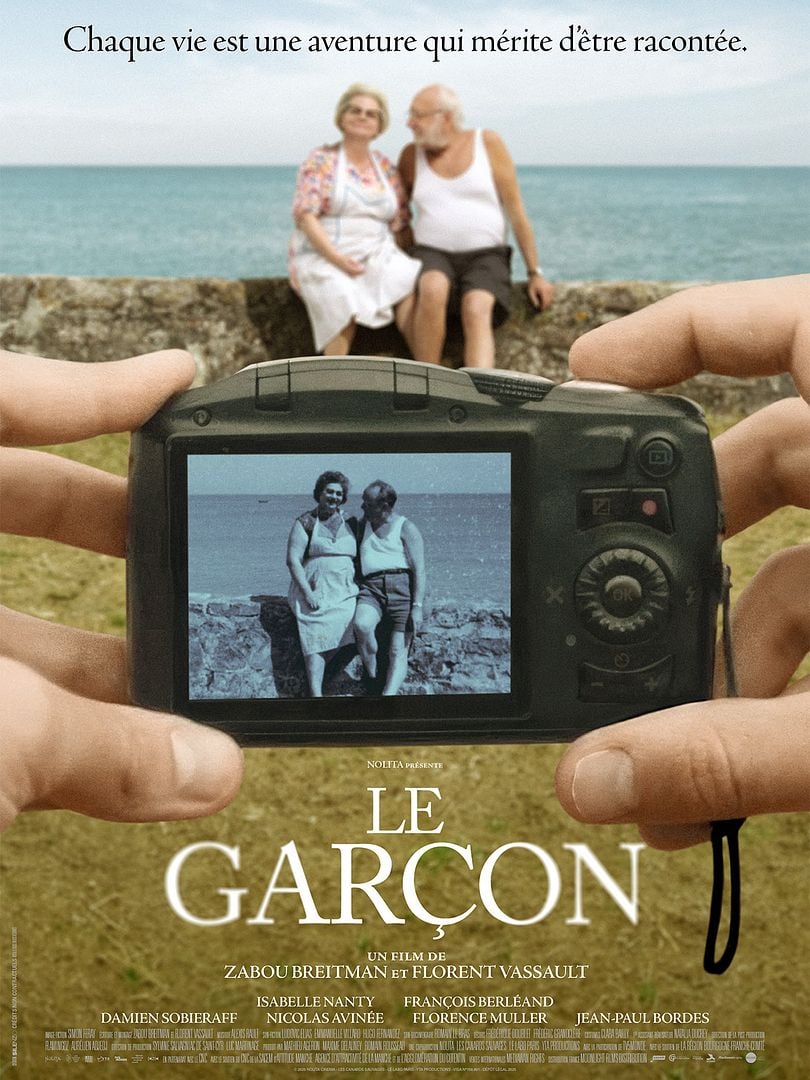

Le GARCON

Réalisateurs : Zabou Breitman et Florent Vassault

Nationalité : France

Distribution : Damien Sobieraff, Isabelle Nanty, Francois Berléand

Durée : 1h37 mn

Sortie : 2024

Cet objet filmique non identifié (OFNI) a été pensé en 2020 avec la découverte dans une brocante de plus de 200 photos d’une famille dans une enveloppe kraft. Une famille inconnue, avec au centre : le garçon.

Tout part d’une idée folle. Tout débute avec les photos d’une famille. Racontent-elles sur plusieurs décennies l’histoire d’une famille ? Qui est ce garçon sur ces photos des années 50 ? On y voit un petit garçon, un instant figé par le temps. Quelle est son histoire ? Quelle a été sa vie entre le moment où ont été pris ces clichés et aujourd’hui ? Intrigués et fascinés par leur découverte, Zabou Breitman et Florent Vassault vont se demander comment retrouver ce garçon et comment lui imaginer un parcours de vie à partir de ces photographies figées. Ils vont donc mener une enquête surprenante, pour retrouver ce garçon. En résulte un film hybride, ressemblant à un jeu de pistes, mêlant fiction et documentaire. Un long-métrage où ce garçon deviendra un héros involontaire, comme si son histoire était ré-écrite et qu’une vie lui était redonnée.

Assistons-nous à un film, deux films ou trois films ? S’occupant de la fiction pour imaginer le passé, la réalisatrice Zabou Breitman va imaginer ce qu’a pu être la vie de ce garçon. Elle va transformer cette recherche en fiction. Pour ce, elle reconstitue une famille rétro, chaleureuse et tranquille. Elle va imaginer vingt-quatre heures de la vie du jeune homme en s’inspirant des tirages. Quant à Florent Vassault, monteur, devenu pour un temps enquêteur, il s’occupe du documentaire. Il tente de retrouver la vérité de ce garçon et de le rencontrer adulte aujourd’hui, à partir des indices sur les photos, et par la parole des personnes interviewées, qu’ils aient connu la famille, ou non. Et finalement comme un troisième film, on suit les étapes où la réalisatrice et le monteur croisent leur travail pour tenter de joindre « ce drôle de mélange » et tenter de reconstituer un puzzle familial. Zabou Breitman tournera sa partie quand Florent Vassault aura terminé la sienne, mais sans savoir ce qu’il a trouvé.

Chaque vie est une aventure qui mérite d’être racontée nous dit ce film qui nous plonge dans le passé, un peu comme « A la recherche du temps perdu ». Les photos retrouvées évoquent des étapes dans la vie du garçon et des moments familiaux. Petit à petit le garçon « prend vie », ainsi que ses parents imaginés par Zabou Breitman. On découvre une famille comme les autres avec ses joies, ses peines, ses silences, ses difficultés, ses disputes, …

Ce film nous questionne sur la mémoire, le temps et l’oubli. Il redonne vie à un oublié, un inconnu, dont quelques photos permettent d’avoir encore une trace, un souvenir. Ce long-métrage pose des questions fondamentales : qu’est ce qui fait la valeur d’une vie ? Quels liens de sociabilité entretenons- nous ?… tout comme des questions qui dérangent. Ce long-métrage nous interroge également sur le pouvoir des photos et sur la façon dont elles peuvent traverser le temps.

On devine que cette œuvre, qui ne ressemble à nulle autre au cinéma et qui a été tournée sur deux années, a évolué pendant cette période et s’est nourrie de nombreuses formes. Grâce à un montage alternatif intelligent et sensible, la fiction se mêle à la recherche de la vérité. La partie documentaire rend hommage à une France rurale traitée par le cinéma est touchante et pertinente.

La méthodologie de création de ce film est novatrice, elle permet à la fois de suivre le travail de Florent Vassault sur la recherche de vérité de ce garçon et de sa famille et celui de l’imaginaire grâce à la fiction développée par Zabou Breitman.

Le garçon est un moment de cinéma difficile à décrire : une expérience unique ? Un film expérimental fait de tâtonnements, d’inattendu et d’imagination ? Un véritable travail d’investigation sur le terrain ? Œuvre documentaire et fictionnelle, pudique, nostalgique, précieuse, Le garçon brouille les pistes entre inventivité et réalité.

Philippe Cabrol, Chrétiens et Cultures

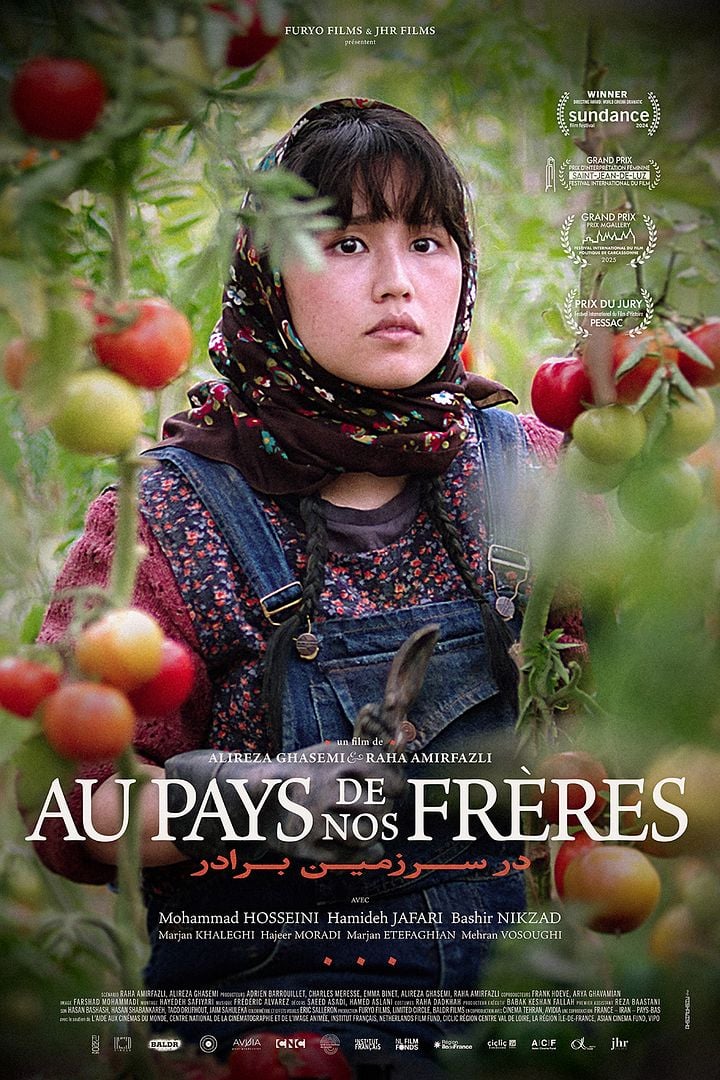

Au pays de nos frères

Réalisateurs : Alireza Ghasemi et Raha Amirfazli

Nationalité : Iran

Distribution : Avec Mohammad Hosseini, Hamideh Jafari, Bashir Nikzad, Marjan Khaleghi

Sortie : 2024

Durée : 1h35 mn

Malgré la censure, malgré la prison ou l’exil, le cinéma iranien continue à nous surprendre et à nous questionner. Iran années 2000. Dans l’ombre de l’invasion américaine, une famille élargie de réfugiés afghans tente de reconstruire sa vie dans « le pays de ses frères ».

Cinq millions d’Afghans sont aujourd’hui réfugiés en Iran. Cette terre de la fraternité qu’évoque le titre, c’est l’Iran, un pays que la communauté afghane sur-nomme « la Terre de leurs frères. C’est une thématique originale et audacieuse, autour d’un sujet de société méconnu à travers le cinéma iranien : l’accueil iranien fait aux réfugiés afghans, que nous propose le premier film d’Alireza Ghasemi et Raha Amirfazl.

Au pays de nos frères développe trois récits qui s’entrecroisent et montrent trois facettes du combat, de la fragilité et des humiliations subies par les réfugiés afghans en Iran : Mohammad, un jeune étudiant prometteur, Leila, une femme isolée et Qasem qui se sacrifie pour sa famille, luttent pour survivre à un nouveau quotidien incertain.

Le film déroule sur vingt ans en trois parties (2001, 2011, 2021), depuis les lendemains des attentats du 11 septembre et la guerre menée par les États Unis à leurs auteurs, jusqu’à la période du COVID et de la guerre menée en Syrie à Daesh – le destin de protagonistes afghans contraints de mentir quant à des sujets dramatiques et traumatiques afin de survivre et protéger leur famille. Chaque volet se concentre sur son protagoniste propre. Leila est le seul personnage qui traverse l’intégralité du film.

La première partie s’articule autour de Mohammad, un lycéen qui subit le harcèlement d’un policier iranien, lequel le réquisitionne pour ranger des archives dans un sous-sol inondé. Mohammad est secrètement amoureux de Leila, mais Quasem, le frère aîné de Leila, a déjà arrangé son mariage.

Dix ans plus tard, Leila est devenue auprès de son mari employée de maison d’une riche famille dans une villa en bord de mer. Quand son mari meurt brusque ment, elle tente de cacher le décès par crainte de l’expulsion pour elle et son enfant.

En 2021 Qasem, le frère de Leila, est convoqué par le bureau de l’immigration où un fonctionnaire lui apprend la mort de son fils. Qasem croyait son fils émigré en Turquie, alors qu’il avait rejoint les forces iraniennes combattantes en Syrie.

Chaque volet du film dévoile néanmoins un visage de la société iranienne. Les trois personnages, saisis par leur silence, leur secret et leur peur, ont beaucoup de mal à trouver leur place dans une société qui les renvoie à leur condition de réfugiés : mariage, études, confrontation entre les générations. Chacun des trois récits voit son protagoniste confronté à la résolution d’un drame et mis en difficulté parce qu’il n’a pas les mêmes droits que les citoyens iraniens.

Au pays de nos frères montre les marques du destin des réfugiés afghans : discrimination, exploitation économique, abus de pouvoir des forces de police, aveugle-ment volontaire d’une classe sociale iranienne aisée exploitant une main d’œuvre sans papiers et en détresse, utilisation des nouveaux arrivants dans des guerres qui ne les concernent pas…

« Nos frères afghans, depuis qu’ils sont arrivés en Iran, ont prouvé leur fraternité à de nombreuses reprises. Mais la réalité du quotidien des immigrés afghans est beaucoup moins rose que leurs rêves et que les discours officiels ne le laissent supposer » ont déclaré les réalisateurs. En effet, leurs conditions de vie dans ces pays sont de plus en plus rudes. Le sentiment anti-afghan monte, et les expulsions se multiplient, particulièrement depuis 2023.

Les deux réalisateurs, actuellement exilés : l’une à New York et l’autre à Paris, portent un témoignage sur la détérioration de la situation des réfugiés afghans en Iran et sur la fragilité de leur place, avec justesse, lucidité et empathie. Au-delà du récit, ce long-métrage interroge la société iranienne et son gouvernement autoritaire théocratique.

Philippe Cabrol, Chrétiens et Cultures

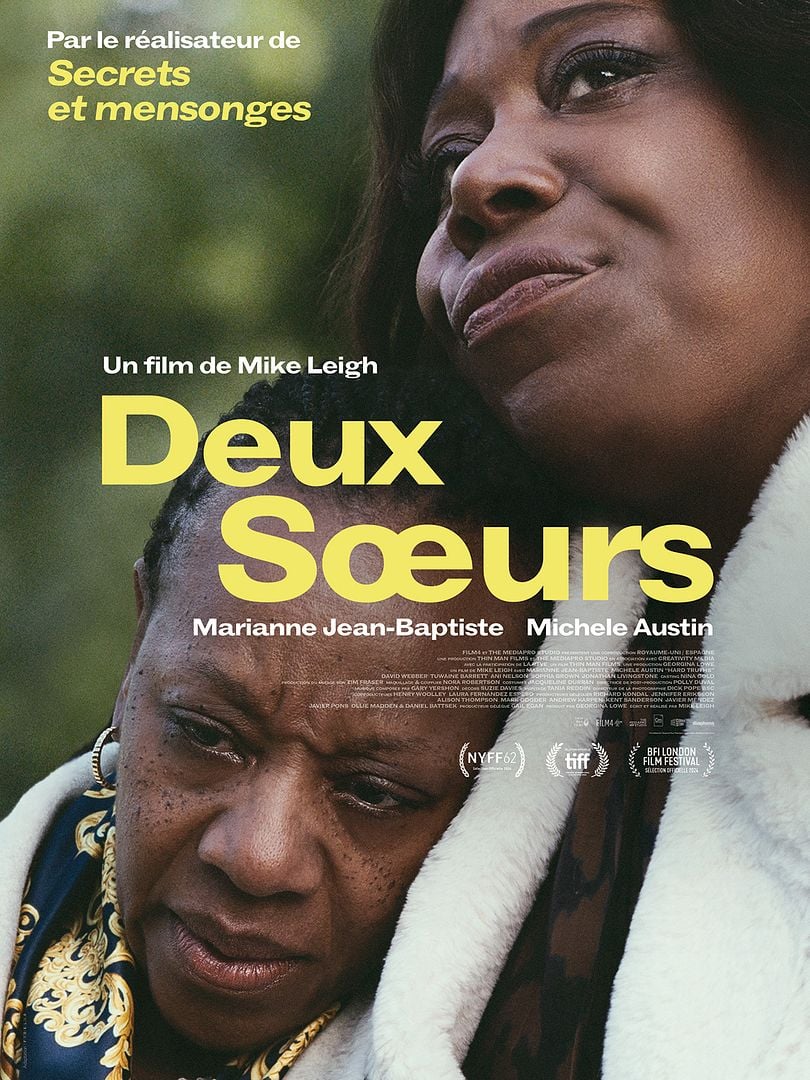

Deux sœurs

Réalisateur : Mike Leigh

Nationalité : Grande Bretagne

Distribution : Marianne Jean-Baptiste, Michele Austin, David Webber, Tuwaine Barrett

Durée : 1h38 mn – 2024

Deux sœurs s’inscrit dans la lignée des grands films de Mike Leigh : un cinéma mettant en avant des tranches de vie, des personnages fragiles, troublés et troublants, pétris de contradictions et qui peinent à trouver leur place

Pansy est rongée par la douleur physique et mentale et son rapport au monde ne passe que la colère et la confrontation. Son mari Curtley ne sait plus comment la gérer, tandis que son fils Moses vit dans son propre monde. Seule sa sœur, Chan-telle, la comprend et peut l’aider.

Pansy et Chantelle, ainsi que leurs enfants respectifs, appartiennent à la même famille mais n’ont visiblement pas le même vécu. Pansy ne va pas bien. Pansy est anxieuse, Pansy est en souffrance mais surtout en colère. Enfermée dans une spirale de colère, de frustration et de négativité, Pansy semble perdue entre des attentes familiales et ses propres démons intérieurs.

Si le titre français de ce long métrage est Deux sœurs, le titre original est Hard Truths : de dures vérités. Ces vérités sont peut-être moins celles que Pansy croit asséner à son entourage. Ce sont plutôt de dures vérités concernant Pansy elle-même, et les dynamiques familiales à l’œuvre.

Dans Deux sœurs, Leigh poursuit les complexités des relations humaines, qu’il s’agisse de famille, de classe sociale ou de lutte intérieure avec une narration centrée sur la dynamique fragile entre deux sœurs, Pansy et sa cadette Chantal.

Ce film évoque la reconquête de soi, de blessures familiales et de résilience avec une humanité profonde. À travers la lente transformation de ses personnages et de sa protagoniste principale, ce drame poignant rappelle que la reconstruction est possible, mais qu’elle exige du temps, de la patience et, surtout, le soutien des autres pour commencer à panser les blessures de la vie.

Leigh renoue dans ce film avec un personnage difficile à aimer, une femme enragée qui déteste tout le monde et préfère rester cloîtrer chez elle. Tout l’inverse de sa sœur solaire qui ne la comprend pas mais qui l’aime quand même. À nouveau, Leigh ne dresserait-il pas à travers elle, un tableau de la société anglaise d’aujourd’hui marquée par le ressentiment, la colère, les divisions, et une unité fragile ?

Film mélancolique, avec une mise en scène sobre, Mike Leigh opère avec tact, inspirant plus de la compassion que du rejet face à Pansy. Deux sœurs est d’une profonde humanité, d’une belle bienveillance et parvient à traiter, avec justesse, des sujets complexes gravitant autour de la santé mentale

Philippe Cabrol, Chrétiens et Cultures

Commentaires récents