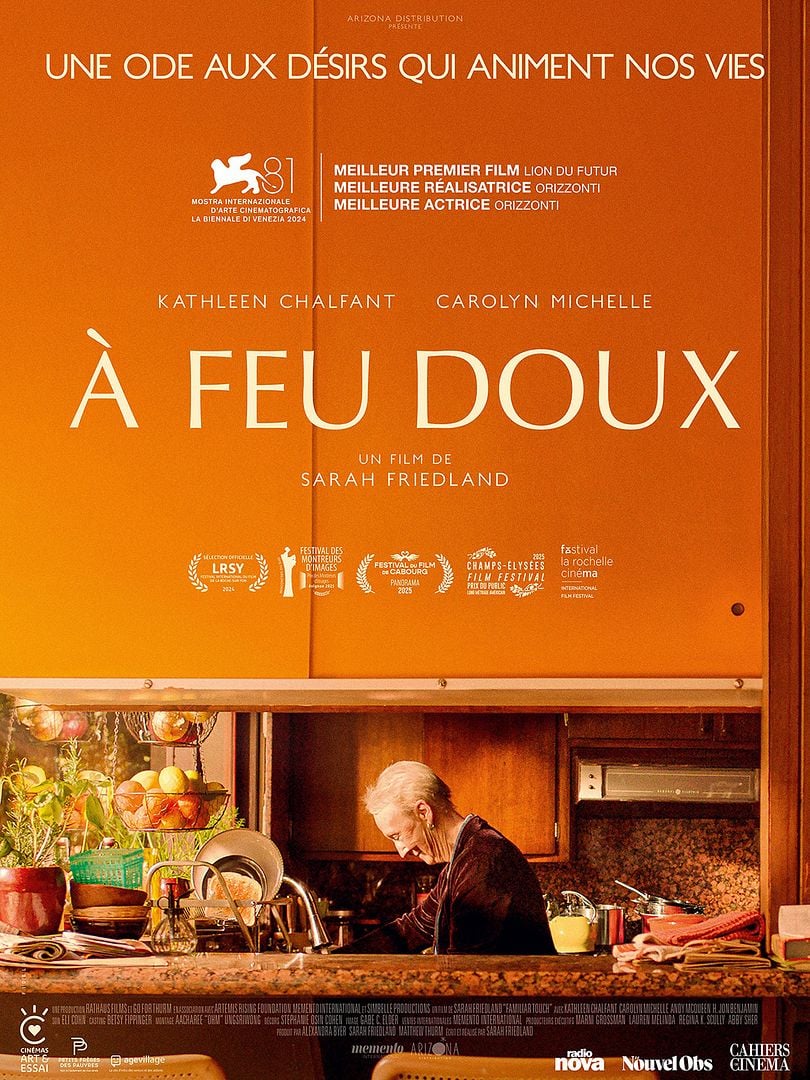

A Feu doux

Réalisateur(s) : Sarah Friedland

Nationalité : Etats-Unis

Distribution : Kathleen Chalfant, Katelyn Nacon, Carolyn Michelle Smith, H.Jon Benjamin, Andy McQueen

Durée : 1h30 mn

Sortie : 2024

Le « old age movie » a été un genre moins prolifique que son pendant jeuniste, le teenage movie. Et la médiatisation de la maladie d’Alzheimer et de la dépendance en tant que phénomènes sociétaux majeurs a été à l’origine de plusieurs films ayant abordé ce thème. L’un des plus réussis, cette dernières années, est The Father de Florian Zeller, d’après sa pièce.

Ancienne cuisinière, Ruth n’a rien oublié de la précision des gestes et du raffinement de la gastronomie. Élégante octogénaire, elle reçoit un homme à déjeuner. Alors qu’elle pense poursuivre le rendez-vous galant vers une destination surprise, elle est menée à une résidence médicalisée. Portée par un appétit de vivre insatiable et malgré sa mémoire capricieuse, Ruth s’y réapproprie son âge et ses désirs.

La réalisatrice a toujours été intéressée par les problèmes de perte de mémoire inhérents aux personnes âgées, en raison de son vécu familial, elle a par ailleurs connu une activité d’aide-soignante auprès de vieux artistes atteints de démence. De là est né le scénario d’À feu doux.

Le long métrage ne met pas de côté la dimension pathétique d’un tel récit, dans ce film il n’y a pas de grandes scènes explicatives, pas de démonstrations de douleur, pas d’éclats de larmes et de grands sentiments. C’est un film digne. La réalisatrice choisit une voie discrète. La perte est présentée par le toucher, les gestes du quotidien, la mémoire physique lorsque la mémoire mentale vacille.

La perte de mémoire et la perte d’autonomie nous permettent d’appréhender les épreuves que traversent les personnes âgées, et notamment le personnage principal de À feu doux. À travers elle, le film explore la dimension intérieure de la démence, mais aussi ce qu’elle laisse intact : le désir, la tendresse, le besoin de liens sociaux.

Sarah Friedland observe et nous offre, pour son premier long-métrage, une « empathie cinématographique rare ». À feu doux prend le temps, laisse l’espace respirer.

Sarah Friedland et Kathleen Chalfant, par la finesse de leur point de vue, parviennent à traiter de vieillesse ou de maladie neurodégénérative avec une chaleur, une honnêteté et une humanité rares. Elle laisse affleurer dans un regard, une hésitation ou un geste, les fragments de confusion, les élans d’émotion et les éclats de lucidité.

Tout en axant son récit sur les troubles du troisième âge, elle a souhaité que son film ait un impact intergénérationnel. Épuré et attachant, À feu doux ne néglige pas le style et la mise en scène. Ce regard sur la vieillesse et son accompagnement s’appuie sur une approche documentaire.

À feu doux nous plonge avec tendresse dans le quotidien de personnes âgées atteintes de troubles de la mémoire.

Une des réussites du film est la prestation de l’actrice principale, Kathleen Chalfant. Sa prestation est bouleversante. La réalisatrice a choisi, en plus des interprètes professionnels, de véritables résidents et personnels soignants d’un établissement spécialisé. Ces personnages sont dans une posture d’accompagnement par rapport à Ruth.

À feu doux est construit comme une tentative de saisir ce que la maladie fait au quotidien, aux relations, aux perceptions, et à ce que l’on continue de partager quand les mots et certains souvenirs s’effacent.

A feu doux a été triplement primé à la Mostra de Venise avec le Lion du futur pour le meilleur premier film, le prix de la meilleure réalisation dans la section Orizzonti et celui de la meilleure interprétation féminine pour Kathleen Chalfant.

Philippe Cabrol, Chrétiens et Cultures

Miroirs n°3

Réalisateur(s) : Christian Petzold

Nationalité : Allemagne

Distribution : Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt, Enno Trebs, Philip Froissant

Durée : 1h26 mn

Sortie : 2025

Avec ce film à la fois lumineux et obscur, Christian Petzold nous transporte dans le deuil de deux familles, l’une aidant l’autre à surmonter la douleur de la perte d’un être cher.

Laura est une jeune femme en formation musicale à Berlin. Elle part pour un week-end à la campagne avec son petit ami. Leur cabriolet rouge fonce dans la campagne et s’y renverse. Le compagnon meurt, tandis que Laura en réchappe miraculeusement. Physiquement épargnée mais profondément secouée, elle est recueillie par Betty, qui a été témoin de l’accident et s’occupe d’elle avec affection. Peu à peu, le mari et le fils de Betty, surmontent leur réticence, et une quiétude quasi familiale s’installe. Mais bientôt, ils ne peuvent plus ignorer leur passé, et Laura doit affronter sa propre vie.

On sent, dès le début du long-métrage qu’il y a quelque chose d’étrange, d’anormal. Il en est de même pour le chiffre du titre, signe énigmatique qui fait penser à une œuvre musicale. La musique aura de fait une importance décisive.

Miroirs N° 3 doit son nom à une pièce pour piano de Maurice Ravel.

Christian Petzold est fidèle, avec cette œuvre, à sa thématique de l’identité, de la nouvelle identité ou du double. Il nous propose un récit sur une étrange recomposition familiale. On ne sait/on ne saura pratiquement rien de ce que l’accident provoque chez Laura.

Utilisant non-dits, zones d’ombre et d’incertitude, le réalisateur nous embarque dans un récit de deuil et une reconstruction : celle de Laura et celle d’une famille séparée par la mort. On comprend peu à peu que la vie de Betty s’est elle aussi effondrée par le passé. Cette famille, surtout Betty, semble reconnaître en Laura une possible substitution de leur fille défunte, Yelena. Le film ne montre jamais cette jeune femme disparue, mais perpétuellement évoquée. Seuls quelques détails évoquent la disparue : un tee-shirt, un short, une chambre, un piano, un vélo. On ne raconte absolument rien sur Yelena et les choses deviennent claires dès l’instant où Betty, par mégarde, appelle Laura Yelena. Nous sommes ici au cœur de la théorie freudienne du syndrome du gisant ou de l’enfant de remplacement. En effet lorsqu’une famille vit un drame, le deuil impossible est à l’origine d’une mémoire qui naît de la souffrance des personnes concernées par cet immense malheur. La famille inconsciemment cherche à réparer ce drame en “remplaçant” le/a défunt/e. Laura va endosser ce rôle de substitution jusqu’à en devenir le miroir. Elle s’adapte à la famille, porte des vêtements que lui prête Betty, et s’amuse à jouer un piano qui n’a pas été accordé depuis longtemps.

A propos de son film et d’un extrait de la musique de Ravel, le réalisateur a déclaré : «Le sous-titre du morceau est Une barque sur l’océan. En écoutant cette musique, on comprend qu’il y a des tempêtes et que la barque pourrait sombrer. Et cette famille, ici, a sombré avec la mort de leur fille. »

Autour de Laura et de Betty, il y a un duo masculin : le mari et le fils de Betty qui ne vivent plus avec elle. Laura est généreuse, elle invite les deux hommes à dîner, leur partage des objets cassés Les hommes, artisans de la maison, réparent un vélo, un lave-vaisselle, un évier. En leur jouant Miroirs N°3 de Ravel sur le piano familial, Laura permet une forme d’harmonie dans cette famille blessée. Une renaissance et une réconciliation se dessinent peu à peu. L’épreuve du deuil pèse mais favorise aussi de nouveaux liens, ouvre sur de nouveaux chemins de vie.

Avec ce long-métrage, au fond grave et aux dialogues justes, Christian Petzold explore la subtilité des relations humaines autour du deuil, de la solitude, de l’absence, du désarroi, le vertige de l’attachement, et de la résilience.

Philippe Cabrol, Chrétiens et Cultures

Sentimental value (Valeur sentimentale)

Réalisateur(s) : Joachim Trier

Nationalité : France, Allemagne, Suéde, Norvège et Danemark

Distribution : Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleass, Stellan Skarsgard, Elle Fanning, Jesper Christensen

Durée : 2h15 mn

Sortie : 2025

Joachim Trier s’est imposé comme une figure majeure du cinéma contemporain. Il a présenté au Festival de Cannes 2025 Valeur sentimentale qui a obtenu le Grand Prix.

À la mort de leur mère, Nora et Agnès voient leur père Gustav réapparaître dans leur vie. Réalisateur de films, autrefois reconnu, il a écrit un scénario dont il voudrait que Nora, la fille aînée, actrice de théâtre brillante et tourmentée, joue le rôle principal. Il lui présente le scénario de ce projet, nourri de détails autobiographiques sur son enfance et lui propose d’interpréter un rôle inspiré de sa propre mère à lui, qui s’est suicidée quand il était petit. Pour lui, seule Nora peut l’interpréter. La jeune femme refuse.

Lors d’une rétrospective qui lui est consacrée dans un festival français, Gustav rencontre une jeune star hollywoodienne, Rachel Kemp, qui, bouleversée par l’un de ses films, manifeste son désir de travailler avec lui.

Valeur sentimentale : exploration intime et poignante des liens familiaux, de la mémoire et du pouvoir rédempteur de l’art, se déploie dans et autour d’une maison familiale à Oslo, un espace résonnant d’histoire personnelle et générationnelle. Il est question tout au long de cette œuvre de douloureuses relations intrafamiliales parsemées de disputes, de non-dits, d’abandon, et de blessures de génération en génération. Les notions d’héritage, de transmission, mais aussi de réconciliation sont présentes dans ce film. Joachim Trier commence son film par un magnifique prologue : une voix d’enfant lit une rédaction que Nora a écrite à l’âge de 12 ans. Y est décrit cette maison familiale, transmise de génération en génération, comme un personnage à part entière, capable de ressentir ce qui se passe entre les murs. Filmée sous tous les angles, elle est le socle d’une famille, sa mémoire et la matérialisation de ses failles par la fissure qui court de la cave au grenier. Par cette fissure, le cadre d’une famille déchirée est posé.

Le rapport à la création est un des thèmes centraux de ce film, les personnages y trouvent une échappatoire qui donne sens à leur existence mais permet aussi tout un jeu de faux-semblants pour mieux se dissimuler aux autres. Le réalisateur multiplie les scènes où la porosité entre fiction et réalité entre en jeu, et il explore en profondeur la zone grise entre cinéma et réel.

La figure du père, homme difficile, complexe, intelligent, capable de cruauté, mais aussi de chaleur, permet d’interroger les limites de sa posture de créateur, remise en cause ces dernières années. Le père fera des concessions et des renoncements auxquels répondront soubresauts, prises de conscience et revendications de la part de ses filles. Gustav et Nora se ressemblent beaucoup, mais sont incapables de communiquer avec des mots, ils y parviendront mais sans paroles. Quant aux deux sœurs, un lien chaleureux et solidaire les unit. Issues du même foyer, elles sont différentes.Nora est une actrice dévouée à sa carrière. Sa sœur cadette, Agnes, a choisi une vie plus stable avec mari et enfant. Tour à tour, chacune des deux sœurs se pose en mère de substitution pour l’autre.

Cette sororité se retrouve aussi dans la relation entre les deux personnages d’actrices . Nora et Rachel sont sans cesse en quête d’équilibre entre l’art et la vie, le passé et le présent, la souffrance et le pardon.

Cinéma et théâtre sont ainsi au cœur de ce long-métrage. En filmant les coulisses d’une pièce ou la production d’un nouveau film, Joachim Trier rend hommage au 7e art. Si Valeur sentimentale éblouit, c’est autant par son brio, la grâce de son écriture et le profondeur existentielle de son récit.

Marionnettiste de l’âme humaine, le réalisateur norvégien nous offre un film absolument magnifique et fait la démonstration de son immense talent.

Philippe Cabrol, Chrétiens et Cultures

Commentaires récents