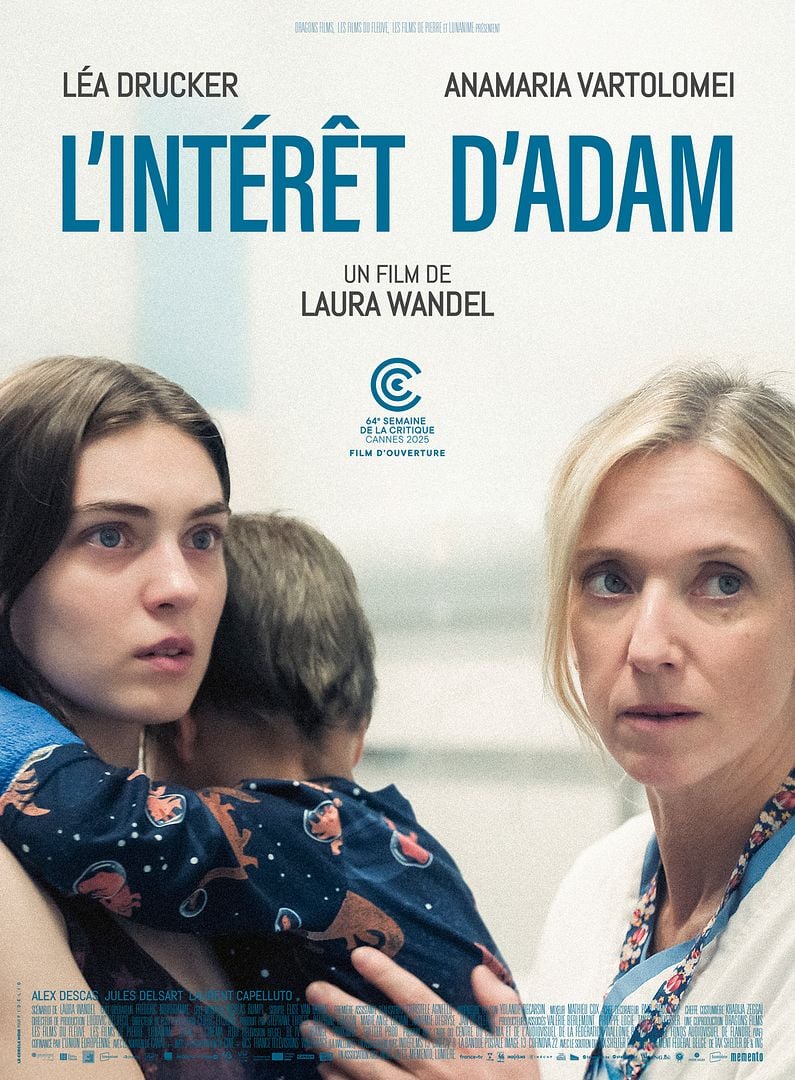

L’Intérêt d’Adam

Réalisateur(s) : Laura Wandel

Nationalité : France

Distribution : Léa Drucker, Anamaria Vartolomei, Jules Delsart

Durée : 1h13 mn

Sortie : 2025

Film d’ouverture de la Semaine de la critique 2025 au Festival de Cannes, L’Intérêt d’Adam est le second long métrage de Laura Wandel.

Cette cinéaste a fait du huis clos social son terrain d’étude : l’école, hier, l’hôpital, aujourd’hui.

Adam, 4 ans, est soigné pour malnutrition au sein du service de pédiatrie dans lequel travaille Lucy infirmière en cheffe, qui tente de convaincre la mère de l’enfant, Rebecca de lui administrer les repas préparés par l’hôpital. Les juges ont décidé d’hospitaliser l’enfant car il refuse de se nourrir. Mais si Adam ne mange pas, c’est aussi parce que Rebecca l’éloigne de toute nourriture. Elle est menacée de se voir retirer la garde de l’enfant. Convaincue qu’elle peut faire prendre conscience à Rebecca de la gravité de la situation, Lucy autorise cette dernière à rester un peu plus longtemps auprès de son fils. Contre l’avis de ses collègues, Lucy est persuadée que convaincre la mère de jouer le jeu est la seule solution pour que son fils accepte la nourriture de l’hôpital.

Sèche et précise, l’intrigue se déroule presque entièrement dans le huis-clos d’un hôpital : unité de lieu, unité de temps, unité d’action.

D’entrée la caméra, s’arrime au pas de Lucy, infirmière chef du service pédiatrie dans un hôpital bruyant, hiérarchisé et labyrinthique. « On s’inquiète beaucoup pour Adam » est la première phrase prononcée dans le film. Si Adam est au centre des préoccupations et résume ce qui se joue dans une unité pédiatrique : la vie, l’amour, la mort, il n’est pas au centre du film. Le film se focalise sur deux femmes : Rebecca et Lucy. Chacune s’inquiète pour Adam, qui ne se nourrit pas assez et dont les os sont fragilisés. Ces deux femmes s’affrontent, se toisent, se cherchent. Rebecca est culpabilisée, blessée, fragile et irresponsable. Lucy est investie au-delà du raisonnable. Elle est dévouée, consciencieuse et humaine. Lucy est partout à la fois. Elle incarne les valeurs de son institution, quitte à prendre personnellement le cas d’Adam en charge

Laura Wandel dépeint une enfance ballottée entre deux violences, intime et socio-économique, engendrées par cette dialectique entre deux institutions : l’hôpital et la famille. La réalisatrice utilise la puissance de la fiction pour raconter les dysfonctionnements liés aux manques de moyens alloués aux services public, et ce sans jamais tomber dans le procès d’intention à charge. Son travail est documenté et totalement en prise avec le réel du quotidien hospitalier. Elle préfère se concentrer sur les personnes et nous rappeler qu’en perdant de vue le facteur humain et la complexité du rapport à autrui, ce système broie les individus.

Ce film dardennien est mis en scène de façon immersive. On suit les déplacements et les hésitations de l’infimière dans cet hôpital, huis-clos avec ses couloirs, ses chambres et ses bureaux. Laura Wandel respecte bien les codes du cinéma immersif : caméra embarquée à hauteur des personnages, photographie hyperréaliste et enchainement de plans séquences bien élaborés pour marquer le sentiment d’urgence permanent, acteurs professionnels et amateurs. Sans jugement, la caméra scrute l’amour, l’égarement, la panique, la fatigue, la colère et le désespoir.

La réalisatrice filme avec justesse et distance, sans pathos ni mise en scène appuyée. Sa façon de tourner le film, permet de ressentir cette montée en tension autour d’un cas particulier à travers le regard et le devoir d’une infirmière. Ce long-métrage se nourrit d’un réel travail de documentation et de temps d’observation sur le terrain. Il vise juste grâce au sujet qu’il traite : un sujet cyclique, clinique, et profondément humain.

Philippe Cabrol, Chrétiens & Cultures

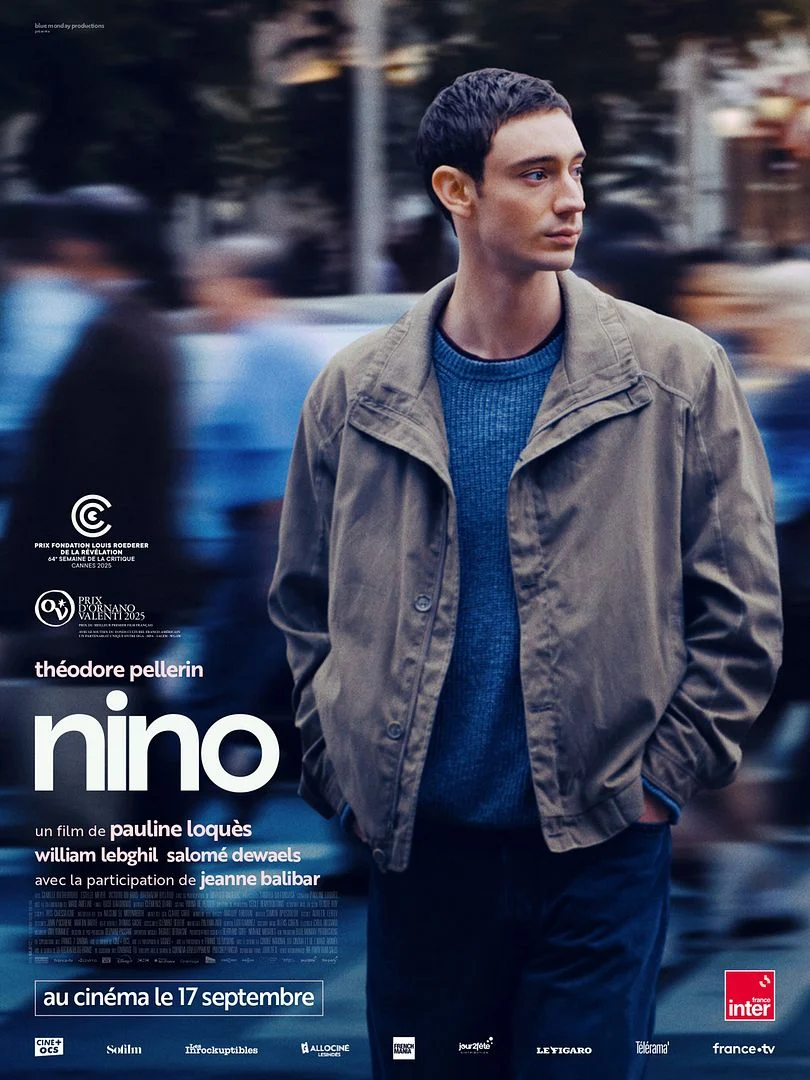

Nino

Réalisateur(s) : Pauline Loquès

Nationalité : France

Distribution : Théodore Pellerin, William Lebghil, Salomé Dewaels, Jeanne Balibar

Durée : 1h36 mn

Sortie : 2025

Pour son premier long-métrage, présenté à la Semaine de la critique Cannes 2025, Pauline Loquès a choisi un thème qui la hante. En effet, elle a perdu un membre de sa famille d’un cancer à 37 ans. Son film Nino est dédié à cette personne.

Plutôt que de nous raconter un long parcours médical dont on ne connaît pas l’issue, la cinéaste, la réalisatrice nous entraîne dans l’errance parisienne de Nino pendant le week-end qui suit son diagnostic et précède son traitement à l’hôpital.

La première scène de film est magistrale, en trois minutes la vie de Nino est « comptée ». Il était juste venu consulter pour un petit mal de gorge et une grosse fatigue. Et s’ensuit l’annonce d’un papillomavirus, devenu un cancer de la gorge. Le médecin lui annonce, implacable, sans préparation. Il l’apprend là, seul. Il a 29 ans, c’est bientôt son anniversaire. Dans trois jours, Nino devra affronter une grande épreuve. D’ici là, les médecins lui ont confié deux missions. Ces deux impératifs vont mener le jeune homme à travers la capitale, le pousser a refaire corps avec les autres et avec lui-même. Comment vivre l’anodin dans un moment exceptionnel de sa vie ? Comment le dire à ses proches ?

Dans cette appréhension des heures qui filent, le film de Pauline Loquès rappelle Cléo de 5 à 7 (1962) d’Agnès Varda qui présentait les déambulations parisiennes d’une jeune femme qui attend des résultats médicaux. Pauline Loquès écarte tout suspense, on sait dès le début du film que Nino est malade

Optant pour une temporalité courte, Pauline Roquès choisit d’explorer ce qu’il se passe dans cet « entre-deux » fait de quelques jours et quelques nuits à traverser, alors que tout est remis en question mais que la vie autour, celle des autres, proches et anonymes, se poursuit. On devine le tumulte qui l’agite, les questions qui se bousculent

En sortant de l’hôpital le vendredi, Nino s’aperçoit qu’il a perdu ses clés. Il va donc errer entre solitude et pensées dans Paris. N’osant pas avouer son cancer à son entourage, il va devoir gérer, ballotté par une suite de bizarreries du destin, plus ou moins tragiques, deux journées mouvementées ainsi qu’un repas avec sa mère, une soirée d’anniversaire organisée en son honneur par son meilleur ami, les retrouvailles avec une ancienne camarade de collège et une mère célibataire qui semble éprouver des sentiments pour lui. On découvre avec Nino les petits et grands moments de ces jours d’attente avant le début de son traitement. Ces échanges sont ce qu’il y a de plus lumineux et subtil dans le film.

Perdu entre son désir de solitude et un besoin viscéral de connexion avec les autres, Nino se redécouvre au fil de rencontres et d’introspections. Malgré lui, il va se connaître dans une lumineuse odyssée initiatique et introspective. Incertain dans son existence, sensible et « pratiquement aérien », sa mère lui confiera, à un moment dans le film, « On aurait dit que tu voyais tout mais que tu ne regardais rien ». Comme s’il n’avait jamais réellement pris possession de son destin et de sa vie adulte, Nino se retrouve à un moment charnière de son existence, confronté à la mort potentielle, mais surtout à la vie : celle qui continue et celle qu’il n’a peut-être pas assez vécu.

La réalisatrice filme avec justesse la perte de repères de Nino, mais aussi son regard qui s’ouvre brusquement sur le monde. En cela, le film se métamorphose en une histoire d’éveil : à soi comme aux autres. Nino était étranger à lui-même, et les rencontres qu’il fait résonnent différemment.

Le scénario du film comporte également une dimension philosophique et livre une réflexion intéressante sur la question de la mort. Mais à travers ses rencontres, Nino bien qu’hanté par le spectre de la mort, trouvera la force de s’accrocher à la vie. On sent une atmosphère « suspendue » qui enveloppe les étapes décisives d’une vie.

Philippe Cabrol, Chrétiens & Cultures

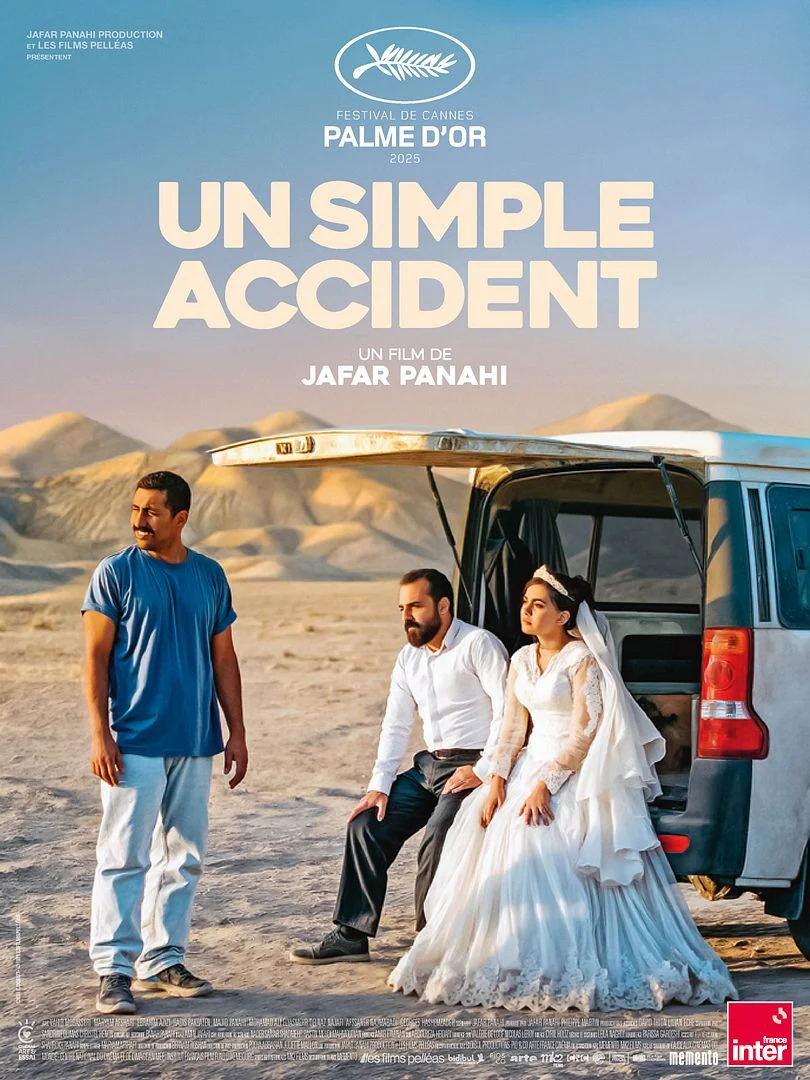

Un simple Accident

Réalisateur(s) : Jafar Panahi

Nationalité : Iran/France

Distribution : Vahid Mobasheri, Maria Afshari, Ebrahim Azizi, Hadis Pakbaten, Madjid Panahi, Mohamad Ali Elyasmehr

Durée : 1h41 mn

Sortie : 2025

Tout commence , comme son titre l’indique, par un accident. Eghbal, un homme ordinaire, percute un chien alors qu’il conduit, accompagné de sa femme enceinte et de sa fille. Il cherche de l’aide, il trouve un garage isolé. Vahid, le garagiste, le reconnaît, c’est son ancien tortionnaire, dit « la guibole », dont la démarche claudicante a hanté ses longs jours de geôle lorsqu’il était otage et supplicié de la dictature iranienne. Vahid prend la décision impulsive de capturer Eghbal.

Le lendemain, il le kidnappe pour l’enterrer vivant en guise de vengeance. Il l’enferme dans sa camionnette. Mais est-il vraiment le gardien de prison qui l’a autrefois « tué mille fois » ? L’incertitude grandit au fur et à mesure des gémissements du futur condamné. Il appelle d’anciens compagnons de cellule. Ils organisent un procès parallèle. Mais les souvenirs se brouillent. L’homme nie. D’autres doutent. Nul n’est est position de pouvoir l’identifier à 100%, mais collectivement. Que décideront les victimes pour réparer le passé ? Comment ne pas céder à la haine, comment ne pas être “comme eux” ? Comment rester humain ? C’est toute la question posée par ce film qui touche à l’universel.Va se poser une question cruciale : quel sort réserver au bourreau ? Lui réserver un sort similaire à celui qu’ils ont subi, n’est-ce pas faire preuve de la même inhumanité que lui ? La meilleure des vengeances ne consiste-t-elle pas à montrer qu’il ne leur a pas enlevé l’humanité dont il fut dépourvu à leur égard ?

Si le film commence lentement, il monte en tension et devient une confrontation chargée de tension et d’enjeux moraux. Il gagne en profondeur et en virtuosité, engrangeant des réflexions philosophiques et existentielles interrogeant sur les conséquences des actes de vengeance ou celles de la clémence et le pardon. En reste une question obsédante : si la haine et la soif de vengeance vous pousse à devenir comme vos bourreaux, qu’êtes-vous ?

Panahi filme avant tout des êtres humains, avec leurs failles, leurs doutes, leurs élans de colère et leurs éclats de tendresse inattendus. Avec une maîtrise parfaite de sa mise en scène et de l’art du plan séquence, Jafar Panahi nous offre une réflexion exaltante sur l’âme humaine, sur ce qui différencie les bourreaux des victimes, sur la définition de la légalité quand rien ne semble plus légitime et que la corruption a gangrené tous les pans de la société.

La force d’Un simple accident est évoquer la violence d’un régime sans jamais la montrer, et parvenir à la rendre tangible grâce à des mots, des regards et des émotions. Le film ne cherche pas à délivrer des vérités, encore moins à proposer des solutions. Il montre des individus face à des choix impossibles, pris dans des engrenages qui les dépassent. Panahi, fidèle à sa démarche, refuse le manichéisme : ses personnages sont ambivalents, tiraillés entre rancune et compassion, colère et résignation. Et c’est là que le film trouve sa force. En laissant le spectateur face à ses propres jugements, face à ses propres réactions instinctives. Que ferait-on à leur place ? Peut-on pardonner l’impardonnable ? La question reste en suspens. Un Simple Accident n’est pas seulement un excellent film, c’est une œuvre nécessaire.

La Palme d’Or décernée à Cannes 2025 dépasse la seule reconnaissance artistique. Elle honore un cinéaste qui, malgré l’exil, la censure, l’arrestation, continue de faire des films. C’est un geste fort, un acte de foi en l’humanité, un acte politique en soi, mais aussi un hommage à un cinéma profondément humain.

Aucun film de Jafar Panahi n’est sorti en Iran. Ses films sont vus clandestinement. Comment cette Palme d’or va-t-elle impacter les Iraniens ? Les Iraniens verront ce film par le biais de copies pirates, sur Internet, par des réseaux pirates, ce que Jafar Panahi montre d’ailleurs très bien dans Taxi Téhéran

Philippe Cabrol, Chrétiens & Cultures

Commentaires récents